この記事で解決出来るお悩み

3DCGのソフトを使ってみたいけど、種類が多くてどれにすればいいのかわからない…。

どうやって選べばいいの?

このように悩んでいる方のためにこの記事を書きました。

この記事ではたくさんある3DCGソフトの中で以下のことがわかるようになります。

・どんな目的のために3DCGのソフトが使えるか

・それぞれのソフトでどんなことができるか

・どれを使えばいいのか

私はこれまで仕事でも趣味でも有料ツール、ニッチな無料ツールも合計すると20種類以上使ってきました。

そのため各ソフトウェアでどんなことができるかわかっています。

この記事では3DCGの制作現場でよく使われているソフトウェアを11種類紹介し

また 知っていると便利な超特化型ソフトも3種類紹介します。

記事を読み終えると、3DCGソフトでどんなことができるか、どんな基準でソフトを選べばいいかがわかるようになります!

3DCGソフトの選び方

3DCGソフトの選び方① 仕事 or 趣味 で決める

まず先にここで結論を言いますと、これから3DCGを始める方で何を使うか迷っている場合は仕事で使うのか、趣味で使うのかを考えましょう。

例えば趣味で少し作って楽しみたい、自分で作ったCG作品をYoutubeやInstagramなどで使いたい。

このような目的なら無料のBlenderで問題ないでしょう。

十分なクオリティの物が作れます。

仕事で使うか、趣味で使うか、という点は有料の物を使うか無料の物を使うか、という選択の話でもあります。

①仕事で映像、ゲームなどの商品を作るために使うか

②趣味で楽しむために使うか

例えば3DCGソフトのMAYAは機能が豊富で使いやすいですが料金はサブスクで

一ヵ月契約¥36,300、1年契約¥286,000、3年契約¥858,000 です。

(機能に制限のある廉価版のMAYA Creativeでは1日ごとにトークンで支払う従量課金制になります)

趣味で使う場合、これはちょっと考えちゃいますよね(笑)

しかし例えばこれから自分が3DCGを仕事にすると決めているのであればMAYA Creativeから始める、という発想でもいいかもしれません。

3DCGソフトの選び方② 作る内容で決める

2番目の要素は何を作るか、です。

3DCGでは例えば有名なところで言えば以下のようなものが作れます。

・映画、映像、動画制作

・ゲーム開発 ・VRの素材

・3Dフィギュア

・3D画像や動画を使った広告

モデリングやアニメーションに強いソフト、映像制作に強いソフト、デティールを作る機能に優れたソフト…

それぞれに得意なジャンルがありますので自分が行きたい業界、作りたいもの、それに合わせて考えましょう。

また、以下のような主に工業製品などデザインする場合は3DCGとは少し考え方が違います。

・建築物のデザイン

・プロダクトデザイン

・インテリアデザイン

これらは設計に優れた3DCADという機能のあるソフトウェアのほうが適しています。

CADとは Computer Aided Design の略で、和訳では「コンピューター支援設計」とされます。

工業的、機械的な構造物の図面などを作るときに正確に形が作れるようにコンピューター側でアシストしてくれる機能があるのです。

もちろん3DCGのソフトで建築物も車もバイクでも何でも作れます。

実際にゲームや映画のために3DCGのソフトで建築物のCGを作っていますし、イラストの背景として3DCGを使う人も多くいます。

しかしそれは絵や映像の中に登場する背景や大道具、小道具としてのものです。

実用的な商品として正確な形を設計する場合は3DCADを使うほうがいいでしょう。

3DCGソフトの選び方③ 機能で決める

3DCGのソフトには主に以下の機能があります。

・モデリング

キャラクターや背景、アイテムなど、形あるものを作ります。

・アニメーション

モデリングされたオブジェクトを動かすように設定します。

・リギング

モデリングしたキャラクターに骨などの動く仕掛けを設定します。この作業をすることでキャラクターなどにアニメーションが付けられるようになります。

・スカルプト

3CGの空間の中で粘土をこねたり彫刻をするような感覚でオブジェクトにデティールを与えることができます。モデリングのみでは難しい細部の追加作業もこれでできます。

・シミュレーション(物理演算)

力学の法則である質量、摩擦、風圧、速度などが与える現象をコンピューター上でシミュレーションします。

ざっくり言うと 飛んできた巨大な石がブロックの壁にぶつかったときに壁が壊れて飛び散る様子や、布が風にあおられてなびく様子をCGでシミュレーションします。

・エフェクト

パーティクルという粒子の色や形、発生する時間や勢いなどを調整し、燃え盛る炎や流れる水、爆発などを作ります。

…大きくわけてもこのようなものでしょう。

またさらに複数の機能を一つのソフトで使えるもの、特定の機能に絞ったソフトで以下の二つに分けられています。

上記のほぼすべてをできる統合型ソフト

上記のうち一部の機能しか使えないが特別にクオリティが高いく使いやすい特化型ソフト

3DCGのソフトは目的に応じて選ぼう

以上のことを考えていくと自分が使うべきソフトウェアが見えてくるのではないかと思います。

これからハイエンドなグラフィックのゲームを作っている会社に行って

リアルなキャラクターを作りたいっす

例えばこのように考えているのであればモデリングとテクスチャのUV設定などができる MAYA, スカルプティングでデティールが作りこめるZbrush を練習する、といったような感じです。

上記は考え方の一例ですがおおむねこのような発想で選べば間違いが少ないのではないでしょう。

ご自分の目的やスタイルに合ったソフトを選んでいきましょう。

3DCGを学ぶのは3DCGの専門学校やスクールにいくと確実に、しかも早くスキルアップ出来ます!

CGデザイナーになりたい方、3DCGの仕事に興味のある方はこちらの3DCGの学校の記事もご覧ください。

CGの専門学校に行きたいけど、どれがいいんだろう? CGの専門学校ってどんなところがあるの? CGの専門学校を選ぶときにはどこに気を付ければいいんだろう? CGデザイナーに転職す[…]

![]()

3DCGソフトおすすめ(統合型)

それではここから各3DCGソフトウェアについて解説していきます。

各ソフトの機能、どんな目的に使えるか、それらを中心にご紹介します。

MAYA / MAYA LT

Maya 公式サイト

非常に多くの企業、フリーランスの間で使われているソフトです。これから3DCGを始めるのであればこのMayaを使いこなしていればほとんどの現場で活躍できるでしょう。

ゲームのキャラ、背景、エフェクト、アニメーションなど作りたい、

映像作品を作りたい 3Dプリンター用のデータを作りたい

など3DCGに関していえばこのソフトがならほぼすべての要望に応えてくれるでしょう。

もともと様々な機能を持っていますが スクリプトと言ってプログラミングのように指示を与えることでさらに機能を追加することも可能です。

制作会社ごとに独自のスクリプトを作っているところも多いです。

Maya本家は料金が高めなのでこれから3DCGを始めたい人や趣味で3DCGを使いたい人には少しハードルが高いかもしれません。

入り口としてはLT版のほうがいいでしょう。

3dsMax

公式サイト: 3ds Max

こちらも多くの制作会社で使われているソフトです。

3ds Maxはアニメーション系のプラグインが充実していて機能を追加できるのでそのため長く愛用している人が多い。

スクリプトの制作がよくわからないという人でもプラグインがカバーしてくれることもあります。

アニメスタジオやアクション系のゲーム開発を多く行う企業で使われているところが多い印象ですね。

企業によってはこちらのソフトでの開発にこだわるところもあるので興味のある企業がつかっているようならこのソフトの使い方にも慣れておくといいでしょう。

Cinema4D

公式サイト:Cinema4D

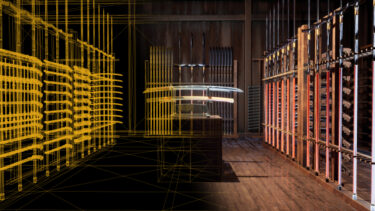

統合型のソフトでありながらとくに映像制作系の機能が優れています。

映画、CM作成の現場で活躍するソフトです。

特にモーショングラフィックスの制作に強みを発揮します。

Adobeの映像制作ソフトであるAfterEffects と連携しやすいというのもポイントです。

また3DCGのソフトでありながら建築物の作成にも向いています。

Lightwave

公式サイト:Lightwave

過去にはハリウッド映画でも使われていた実績があるようでそのため今でも好んで使うユーザーがいるようです。

日本のアニメの制作スタジオでも使っているところはあるようです。

他の統合型3DCGソフトに比べて価格が安めなのも魅力です。

Blender

公式サイト:Blender

無料で高度な機能を使える、ここが何よりの強みです。

無料なのに多くのすぐれた機能が搭載されたソフト。

近年ではフランスの有名なゲーム会社でも使われていたり注目度が年々高まっているソフトです

デメリット:一部の企業でも使われだしていますがまだまだ大多数がMAYAや3dsmaxといったソフトを使っています。

3DCGそのものが初めてという場合はBlenderを使い、将来的にMAYAなどに移行することも可能ではあります。

しかしのその場合は操作の切り替えに少し苦戦するかもしれません(笑)

現在においては機能差はかなり高レベルな視点で見ない限り大きく変わらないかもしれません。

あまり深く悩まずに自分が興味のある企業がつかっているかどうか、トライアル版を試してみて使いやすいと感じたかどうか、そういった理由で決めてしまってもいいかもしれませんね。

3DCGソフトおすすめ(特化型)

ZBrush / ZBrush Core / ZBrush Core Mini

デジタルスカルプトと言って3DCGの空間内で彫刻のようなデティールを持つ立体物を作ることができます。

スカルプト機能が他の統合型ソフトにあるようなモデリング機能と異なるのは例えばペンタブレットなどでオブジェクトの表面をなぞるだけでなぞった部分を盛り上げたり溝を作ったりできる点です。

廉価版のZBruch Core, 無料お試し版のZBrush Core Miniもあります。

ZBruchと ZBruch Core, ZBruch Core Mini の違いは、主に以下のようなものがあります。

ZBruch➡1億, ZBruch Core ➡2000万, ZBruch Core Mini ➡ 75万

ZBruch➡300種類, ZBruch Core ➡30種類, ZBruch Core Mini ➡ 8種類

ZBrush本家の1億ポリゴンは圧倒的ですね。

ハリウッド映画、ハイエンドなゲームグラフィックスなどで活躍しているソフトです。

また単純にデティールが作りこめるかどうかの差だけではなく、ZBruch Core Miniでは他のソフトで作ったオブジェクトを読み込むことができないなど実践の場では不十分な点も多いです。

ですのでZBruch Core Miniで使用感を確かめて、次にZBruch Coreや ZBruch 本家に進むと良いでしょう。

Sculptris

こちらもZBrushのようなデジタルスカルプトツールです。

無料で使えます。

ZBrushの機能限定版ですがそれでもかなりリアルなオブジェクトを使えます。

ZBrush Core miniのようにスカルプティングの入門版として使用してみるといいでしょう。

Marvelous Designer

こちらは布のシミュレーションに特化した珍しいソフトです。

MAYAなどにも布のシミュレーション機能はありますが操作が少し面倒なうえにうまくいかない場合もあります。

このソフトは簡単な操作で布のしわ、重力にひかれてたるむ様子をリアルに作れます。

映画やハイエンドなゲーム制作に使われています。

Substance Painter

3Dテクスチャ作成、マテリアル設定に特化したソフト。

モデリングしたオブジェクトの表面に直接筆でペイントする感覚でフォトリアルなテクスチャを作れます。

自分で一からマテリアルを作らずともすでに開発されたマテリアルをネットワーク上のデータベースから取得して利用することもできます。

Mari

こちらも3Dテクスチャ作成ソフト。

映画などに使えるレベルのフォトリアルなテクスチャを作れます。

MotionBuilder

キャラクターアニメーションに特化したソフト。

モーションキャプチャーで収録したデータの編集、リアルタイムでの確認などがスムーズにできます。

Speed Tree

木を作るのに特化したソフト。

映像用でも、UnrealEngineでゲームを作るときにも使えそうなリアルな木を作ることができます。

個人利用でもサブスクで月額2000円代前半という料金で使えるので、個人製作や少人数のグループで制作する際にも役立てられそうですね。

3DCGソフトおすすめ(無料で使える特化型)

ここでは映像、ゲームやイラスト制作などに使える特化型3DCGソフトをご紹介します。

木を作ることに特化、地形を作ることに特化、人間のポーズとアニメーションを作ることに特化…

無料でも高機能なソフトがいろいろあるものです。

これらのソフト以外にもまだまだいろいろなものがありますがここでは基本無料で使えるものをご紹介します。

Tree it

こちらも木を作ることに特化したソフト。

SpeedTreeと違い無料です。

無料なぶんリアルさではSpeedTreeに軍配が上がります。

しかし、無料とはいえパラメータの数値の調整だけで枝の数や幹の太さなど決めることができるのは便利ですね。

ゲームの背景用の木などに活用できそうです。

World Machine

地形を作ることに特化したソフト。

ノードの組み合わせなどで山や台地が侵食した様子をリアルに作ることができます。

作ったデータはゲームエンジンに読み込んでステージとして使うこともできます。

無料版で使いなれたら有料版に進むとよりリアルなものが作れます。

Daz3D

キャラクターのポーズ作成やアニメーションに特化したソフト。

ソフトの使用自体は無料ですがキャラクターモデルや身に着けるコスチューム、アイテムなどが有料です。

イラストの作成などに役立ちそうです。

3DCGソフトの使い方を学ぶには?

3DCGは独学で学ぶこともできます。

しかし仕事レベルのスキルを身に着けるには独学ではものすごく時間がかかります。

というかそもそもどんな技術が必要なのか、どんなレベルを目指せばいいのか、その知識や情報が手に入る段階に達するのにも時間がかかってしまいます。

趣味で作りたいものを作るだけなら独学でも十分です。

しかし将来3DCGデザイナーになりたいのなら専門的な教育を受けたほうがスキルアップも確実に早くできます。

実際に必要なスキルは何か知ったうえで経験豊富な講師の方から指導を受けましょう!

これから3DCGを学びたい方は3DCGのスクールにいくことも検討してみましょう。

まずはこちらから資料請求し、体験説明会にも参加してみましょう!(どちらも無料です!)

サイトに移動後、右側の「資料請求」のボタンを押せば申し込めます!

![]()

まとめ

いかがでしょうか。

こうして並べてみるだけでもなかなかの数なのでどれにしようか迷いますよね。

そしてまだまだここに紹介していないソフトも世界には多数存在します。

これから始めるという人で将来的に仕事で使うことを考えていて、少しお金が出せるのであればMAYA LTではじめてみてもいいでしょう。

どうしてもお金は使いたくない!というのであれば無料のBlenderではじめて、そこから他の有料ソフトに乗り換えるというルートもなくはありませんから。

ZBrushなども、いきなり本家のZBrushから使うのではなく無料のSculptrisからはじめていけそうならZBrush Core や本家ZBrush に進むというように段階に応じて考えるといいでしょう。

使いやすいところから試してみて、自分の目的にあった3DCGソフトを見つけてみてください!